Паррот Иоганн Фридрих

Содержание

Биография

Родился 14 октября 1791 г. в Карлсруэ.

В 1795 г. семья переехала в Лифляндскую губернию Российской империи. Учился в рижской школе, затем — в Дерптской гимназии. В 1807—1814 гг. учился на медицинском факультете Дерптского университета. Во время учёбы в 1809 году он получил серебряную медаль за работу «Abhandl. über die Unentbehrlichkeit einer Theorie für die Ausübung der Arzeneikunde»; в 1810 г. был награждён такой же медалью за вторую работу «Abhandl. über das Verdienst» и в 1812 г. получил золотую медаль за третью свою работу: «Ueber Gasometrie nebst einigen Versuchen über die Verschiebharkeit der Gase» (Дерпт, 1813).

В 1811 г., будучи ещё студентом, вместе с минералогом Отто Энгельгардтом совершил путешествие по южной России, Кавказу, Крыму, Молдавии и Валахии, измерил разницу уровня между Чёрным и Каспийским морями, производя всюду метеорологические и естественно-исторические наблюдения; результаты изложены в совместно с Энгельгардтом изданном сочинении: «Reise in die Krim und den Kaukasus» (Берлин, 2 т., 1815).

В 1812 г. исполнял в Дерптском временном военном госпитале обязанности младшего врача. В 1814 г. получил степень доктора медицины, уехал в Германию для дальнейшего изучения медицины. В 1815 г. Паррот вернулся и поступил на должность полевого врача в русскую армию; по возвращении войск из Франции вышел в отставку и снова принялся за научные занятия, работая в Берлине, Вене, Париже, Милане и Павии. В то же время Паррот совершил несколько восхождений на вершины гор в Альпах (Монте-Роза) и Пиренеях.

Прожив некоторое время в Гейльбронне, он в 1820 г. вернулся в Россию и в 1821 г. занял кафедру физиологии и патологии в Дерптском университете.

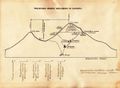

Несмотря на усердные занятия медициной и множество исполненных работ в этой науке, Паррота влекло к занятиям физикой, и в 1826 г., по выходе в отставку его отца Иоганн Фридрих занял кафедру физики при том же университете. В 1829 г. Паррот с группой помощников, куда входили студенты Хачатур Абовян, Василий Фёдоров, Алексей Здоровенко, Матвей Чалпанов, Ованнес Айвазян и Мурад Погосян совершил первое в истории восхождение на потухший вулкан Большой Арарат; 27 сентября 1829 г. экспедиция достигла вершины горы, где произвела ряд метеорологических и магнитных наблюдений.

В 1830—1831 гг. был проректором, с 1831 до 1833 г. — ректором Дерптского университета.

В 1837 г. предпринял ещё одно путешествие на Нордкап (Лапландия), подробного описания которого, из-за болезни, начавшейся в 1838 г., уже не составил.

Умер в чине статского советника 15 (27) января 1841 г.

Экспедиция Фридриха Паррота на Арарат

Фридрих Паррот приложив усилия, организовал научную экспедицию, целью которой был приезд в Армению и не просто восхождение на недоступную для простых смертных вершину Арарата, а многостороннее изучение всей нагорной территории. Экспедиция была комплексной, в работах которой участвовали астроном В. Ф. Федоров, геолог Бегагел фон Адлеркрон, студенты К. Шиман и Г. Гейн.

8-ог сентября 1829 г. участники экспедиции приехали в Эчмиадзин, где местное духовенство гостеприимно встретило их. Переводчиком был Х. Абовян. По просьбе Ф. Паррота Х. Абовян получил поручение от католикоса присоединиться к экспедиции как переводчик и проводник. Он с радостью взял на себя эту обязанность.

Восхождение на Арарат

- 10-ое сентября – участники экспедиции выехали из Эчмиадзина и начали восхождение на Арарат.

- 11-ое сентября – ученые сделали свои первые наблюдения на берегу реки Аракс, потом дойдя до села Акори, Ф. Паррот, в сопровождении Х. Абовяна, встречается со старостой села господином С. Коджяном. Договорившись с ним, нанимает сопровождающих людей и волов. Уже вечером путешественники доходят до монастыря Святого Акопа, который и должен был быть их постоянным пристанищем.

- 12-ое сентября – в 7 часов утра, Ф. Паррот предпринял первую попытку восхождения, в которой участвовали К. Шиман, один казак и сельчанин Саак, из села Акори. Группа Ф. Паррота поднялась с восточной стороны горы и, не дойдя до полосы вечных ледников, там, в полосе лугов устроила ночевку на высоте 3502 м.

- 13-ое сентября – группа продолжила восхождение без сельчанина Саака. Столкнувшись с ледниковой толщиной, путешественники наткнулись на новые препятствия. Не имея соответствующей одежды и запасов еды, они не могли идти дальше. До вершины им оставалось несколько часов, но уже темнело и восхождение было невозможным. На высоте 4591 м над уровнем моря экспедиция остановилась.

- 14-ое сентября – в 10 часов утра участники экспедиции благополучно вернулись в монастырь Святого Акопа. Первая неудачная попытка стала доказательством того, что библейская гора досягаема. Абовян горел желанием сам участвовать при второй попытке восхождения.

- 16-ое сентября – поинтересовавшись у сельчан о более доступной дороге к вершине горы, решили начать второе восхождение. На этот раз экспедиция решила подняться с западной стороны горы.

- 17-ое сентября – все участники экспедиции начали подготовительные работы для второго восхождения. Абовян просит профессора разрешить ему тоже участвовать в экспедиции. В начале, считая Абовяна неготовым к ожидаемым трудностям и беспокоясь за него, профессор не соглашается. Но потом, вняв просьбам Хачатура, профессор включил его в состав штурмовой группы.

Второе восхождение

- 18-ое сентября – экспедиция начала свое второе восхождение. Караван, с тяжело груженными лошадьми, волами, двигался вверх по западному склону. На этот раз участвовали 12 человек. Преодолевая трудности, благодаря сверхчеловеческим усилиям, группа взбирается наверх. В 6 часов вечера, на лужайке, на высоте 3704 м, караван останавливается ночевать поблизости равнины «Кип гёл».

- 19-ое сентября – термометр показывал пол градуса холода, основная часть экспедиции, оставив лошадей, волов и волопасов, штурмуют гору. Спустя два часа они наталкиваются на ледник. Чтобы перейти ледник, необходимо было прорубить ступеньки. Члены экспедиции, помогая друг другу, осторожно идут наверх. В одном из ущельев они опять сталкиваются с ледником, толщиной в 1,5 м. и, наконец, доходят до ровного склона. Погода ухудшалась, влажный и холодный ветер предвещал ураган, перейти склон не имело смысла. На высоте 4591 м. над уровнем моря экспедиция останавливается.

Установка деревянного креста

Паррот именно здесь посчитал целесообразным установить двенадцати килограммовый черный крест. Деревянный крест был установлен фронтальной стороной к Еревану, чтобы его можно было видеть в бинокль.

- 20-ое сентября – экспедиция в полном составе, так и не дойдя до вершины горы, благополучно возвращается к своему основному пристанищу. Экспедиции в очередной раз не удалось достичь вершины горы, и фактически очередное восхождение потерпело крах, но стало ясно, что направление штурма выбрано правильно.

- 21-ое сентября – разразившаяся буря продолжалась, за туманом следовали гроза и сильный ураган.

- 22-ое сентября – участники научной экспедиции продолжали свои наблюдения, обогащали свои коллекции, уточняли карты. Ф. Паррот в основном занимался корректировкой магнитных отклонений иглы и наклона измерительных приборов. Адлеркрон продолжал собирать и расскладывать вулканические горные породы камней, из которых состоял склон горы Масис: базальт, порфирит, андезит….и т.д.

- 23-е сентября – ученые приступают к наблюдениям не только близлежащей местности, но и более отдаленных мест.

- 24-ое сентября – погода постепенно улучшается. У Ф. Паррота созревает новый план. Он с уверенностью утверждает, что во время восхождения нельзя разделять время и человеческие силы, что успех зависит от того, какое расстояние и за какое время они преодолеют в течение первого дня, на второй день за счет сэкономленных сил и времени успеют подняться на вершину горы и до полудня возвратиться.

- 25-ое сентября – у монастыря Святого Акопа царил ажиотаж, участники экспедиции готовились к третьей попытке восхождения.

Третья попытка

- 26-ое сентября – на заре участники экспедиции выходят из монастыря Святого Акопа и уже в третий раз держат путь к вершине горы. В третьей попытке принимают участие Ф. Паррот, Г. Гейн, Х. Абовян, шестеро сельчан и три солдата. Начинают восхождение с западной, а вернее, с северо-западной стороны горы. В 12.00 участники экспедиции доходят до равнины Кип-Гел, где и останавливаются на полтора часа. Членам экспедиции приходится взвалить груз на свои плечи. Трое из состава штурмовой группы остаются, а остальные 9 человек в 5.30 вечера остаются ночевать на высоте 3910 м над уровнем моря, не дойдя до границы вечных льдов.

- 27-ое сентября – утром в 5.30 экспедиция начинает последний этап восхождения и уже через полчаса пересекает границу вечных снегов. Встречающиеся ледниковые поля во время второго восхождения проходят намного легче, потому что снег начал таять, и возникшее ледниковое покрывало уставшие люди прошли сравнительно легко. Однако экспедиция редела: один из сельчан ночью заболел и не смог присоединиться к экспедиции, а двое, не в силах вынести тяготы дороги, вернулись обратно. Осталось 6 человек. Они, собрав последние силы, продолжали восхождение.

На вершине Арарата

Наконец, преодолев несколько холмов и ледниковых полей, днем в 3 часа 15 минут экспедиция достигает вершины горы. Х. Абовян устанавливает в снегу полутораметровый крест, который сам же принес на собственных плечах.

Шесть храбрецов: профессор Дерптского университета Фридрих Паррот, дьяк Эчмиадзинского монастыря Хачатур Абовян, армянские крестьяне Ованес Айвазян и Мурад Погосян и солдаты 41-ой егерской бригады Алексей Здоровенко и Матвей Чалпанов.

Команда остается на вершине Масиса всего 45 минут. Не найдя ничего интересного, чтобы принести с собой, Х. Абовян берет кусок льда, завернутый в носовой платок.

28–ого сентября рано утром экспедиция успешно начинает спуск и благополучно добирается до монастыря Св. Акопа.

После триумфального восхождения экспедиция не сразу покидает монастырь Св. Акопа. Ее планы включали изучение окрестностей и восхождение на Малый Арарат (Сис).

Подготовка к восхождению на Малый Арарат

В период С 10 по 23 октября геологическая экспедиция Паррота проводит исследования Гегамских гор, а затем проходит через Гегардский монастырь и входит в Ереван. В их работе активное участие принимает Х. Абовян. Исследования проводились также в деревнях Сирбакан и Прчо у подножия горы Арарат, а затем южные склоны Арарата. Затем они входят в город Баязет и знакомятся с армянским памятниками.

- 25 октября команда начинает готовиться к восхождению на Малый Арарат. 26 октября вечером группа из 9 человек добирается до северных склонов Малого Масиса и останавливается на ночевку в небольшом лесу.

- 27 октября начинается восхождение на Малый Арарат, для которого был выбран западный склон горы. Один из членов больше не может противостоять трудностям и возвращается. Оставшиеся 8 человек мужественно продолжают восхождение, им удается достичь вершины в 11 часов.

Изображения

Разное

- Описал несколько ботанических таксонов. В честь учёного назван род растений Парротия (Parrotia) семейства Гамамелисовые.

- Парроту приписывается изобретение газометра и баротермометра.

- В 1935 году Международный астрономический союз присвоил имя Паррота кратеру на видимой стороне Луны.